3 医学教育等における食育推進

大学の医学部においては、医学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に基づき、医学生に対する教育が実施されています。

本モデル・コア・カリキュラムでは、食生活を含む生活習慣とそのリスクに関して生活習慣病とリスクファクター等の基本概念を説明できることや、栄養、食育、食生活を説明できること等が学修目標として設定されています。

このほか、文部科学省では、医学部関係者が集まる会議等において、食育の推進に関する教育の充実について周知・要請を行っています。

事例:東日本大震災からの復興における取組―食育の視点から

平成23(2011)年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、広い範囲で強い揺れが観測されるとともに、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸に大規模な津波被害が発生しました。この地震による被害は未曾有(みぞう)の規模となり、東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害も含めて、「東日本大震災」と呼称することとされました。

東日本大震災の発生から10年、各地で行政や企業、ボランティア等による被災地の復興や人々の暮らしを応援する活動が進められてきました。本事例では、それらの取組や、近年多発する自然災害等に備えた食に関わる取組を紹介します。

【東日本大震災被災地の復興-宮城県南三陸町戸倉(みなみさんりくちょうとくら)地区でのカキ養殖における取組】

宮城県南三陸町戸倉(みなみさんりくちょうとくら)地区では、津波により、カキの養殖筏(いかだ)が全て流されるなど大きな被害を受けました。震災からの復興を目指す中で、漁業者たちは、これまで環境に負荷をかけていたカキ養殖の方法を改善し、持続可能な養殖業への転換を図るため、様々な取組を行ってきました。例えば、養殖筏(いかだ)の数を震災以前の3分の1に減らすことで、湾内の栄養塩が十分にカキに行き渡るようになりカキの成長が早まった結果、それまで2、3年かかっていた養殖期間が、1年に縮まりました。また、漁業者自身が、カキ養殖によって周辺海域の水質が悪化しないようにモニタリング調査を行ったり、養殖に必要な燃料の消費量を抑えたりするなど、持続可能な養殖業の実現に向けた取組を実施しました。さらに、養殖筏(いかだ)の数を抑えることで、漁業者の労働時間が減り、労働環境の改善にもつながりました。これらの取組は国際的にも評価され、平成28(2016)年には、カキ養殖では日本初となるASC認証(*1)「二枚貝(カキ)」を取得しました。対外的な評価が高まるにつれ、30歳代以下の若い漁業者の数が震災前の2倍に増えるなど、次の世代にもつながる持続可能な養殖業となっています。

「海さ、ございん」プロジェクトでは、戸倉(とくら)の漁業者が中心となり、戸倉(とくら)のカキを始め、南三陸町(みなみさんりくちょう)の海の幸をPRする取組を行っています。旬の水産物や水産加工品の販売、料理等を提供するイベントを行っているほか、養殖現場まで船で赴き、カキの水揚げを見学するツアーも行っています。また、海の豊かさを支える森林・林業への理解を深めるため、林業者の伐採の見学や、間伐体験も行っており、森が豊かな海を育てるという循環を多くの人々に理解してもらう取組を続けています。

【東日本大震災被災地での共食の場づくりや食生活改善の取組】

東日本大震災の被災地では、震災直後から現在に至るまで、地域での共食の場づくりや、健康づくりのための食生活改善に向けた取組が行われています。

(宮城県女川町(おながわちょう))

宮城県女川町(おながわちょう)では、東日本大震災により、約4,000棟の家屋が被災し、一時5,000名余りの住民が仮設住宅等で避難生活を送りました。特に仮設住宅では、生活環境の変化や、近所付き合い等コミュニケーションの不足、活動量の低下、台所の狭さによる食事作りの難しさ等、食生活への様々な悪影響が懸念されました。そこで、女川町(おながわちょう)では、平成23(2011)年度、住民に対する食生活支援事業として、仮設住宅における「栄養相談会」を17仮設住宅で計26回開催しました。単に食生活に関する相談に応じるだけでなく、町の管理栄養士や食生活改善推進員、大学の栄養学の教員や学生が連携し、仮設住宅で実際に食事を作り、一緒に食べることで、住民に食への関心を持ってもらい、健康づくりや食育の推進につなげていくことを目指しました。

また、企業と連携して、震災後に食事作りを始めた男性や一人暮らしの男性向けの料理教室を開催するなど、食生活の改善につなげる取組を実施しました。この取組は、平成23(2011)年度から平成25(2013)年度の約3年間で計24回開催し、延べ290名が参加しました。

このような取組は、現在も住民の食生活改善の取組として続けられており、災害公営住宅(*2)を中心に、「栄養相談会」や子育て世代に対する食育料理教室等を実施しています。令和元(2019)年度は、計20回開催し、200名を超える住民が参加しました。

(岩手県釜石市(かまいしし)食生活改善推進員協議会)

釜石市(かまいしし)食生活改善推進員協議会は、昭和54(1979)年に、「婦人の健康づくり保健栄養教室」の修了者により結成され、活動を開始しました。その後40年にわたって、住民の健全な食生活を支えるため、ライフステージに応じた食生活改善活動を実施してきました。例えば、「おやこの食育教室」や市内小中学校の児童生徒を対象とした朝食摂取の重要性の普及啓発、高校での栄養バランスや災害時の食事作り等についての普及啓発、子育て中の親子や妊産婦を対象とした調理体験や郷土料理実習等です。

東日本大震災では、会員も含め住民の多くが被災し、震災直後、食料不足や先の見えない生活への不安を抱えていました。そこで、当協議会はいち早く避難所での炊き出し支援を行い、食の力により被災者の元気を取り戻すための取組を進めました。被災者が仮設住宅に入居した後は、地元の大学、県栄養士会、市の地域包括支援センター等と連携した「減塩クッキング教室」を実施し、仮設住宅における限られた調理環境でも手軽に、簡単にできるメニューを伝える取組を行いました。その後も、地域の民間団体と連携し、会食や交流を通じた住民の心のケアも含め、健康課題の解決に向けた活動を行っています。食を通じた活動により住民が集まる場が生まれ、「人」と「人」とのつながりを通じたコミュニティ再生にも貢献しています。

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、家庭での食事機会が多くなることから、簡単に調理でき、かつ栄養価の高い献立「おうちでごはん!食改さんオススメ!栄養たっぷり1品メニュー♪」を作成し、地域住民を対象に訪問配付を行うなどの活動を行いました。

【大震災を契機として注目される防災への備え】

近年、東日本大震災を始めとし、熊本地震、北海道胆振東部(いぶりとうぶ)地震、各地での豪雨災害等、多くの自然災害が発生しています。管理栄養士・栄養士の指導による避難所での食事における栄養バランスが確保できる体制づくりや、電気・水道・ガス等を極力使用せず、ふだんと近い食事をとることを目指した災害食の開発、日常生活の中で災害時の食料備蓄を行う取組等が進んでいます。

(日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT; The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team)の取組)

公益社団法人日本栄養士会は、東日本大震災をきっかけに、国内外で大規模な自然災害が発生した際、迅速に、被災地内の医療・福祉・行政(栄養部門等)と協力し、緊急栄養補給物資の支援など、状況に応じた栄養・食生活支援活動を行うため「日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)」を設立しました。JDA-DATは、災害発生後72時間以内に行動できる機動性、大規模災害に対応できる広域性、栄養支援トレーニングによる専門的スキルを有する必要があり、それらを培うための研修を行っています。

災害が発生すると、JDA-DATは、<1>被災地の医療・福祉・行政(栄養部門等)と連携し、情報の収集・伝達・共有を行う、<2>必要物資の内容・量を把握し、物資の手配・分配の指揮を行う、<3>被災施設・避難所等で責任者の許可の下、個人に対する直接栄養補給の支援を行う、<4>対応が困難な被災者について医療機関に連絡するなどの対応を行います。

災害時の活動に加え、災害発生時に自助・共助・公助が円滑に行われるよう、平時から一般の方や専門職の方への防災活動として、各地で開催される防災訓練へ参画し、パッククッキング(*3)の普及や災害時に乳幼児等を守るための「赤ちゃん防災プロジェクト」等により支援を行っています。また、電子レンジやカセットコンロの入ったキッチンボックスを搭載している災害支援医療緊急車両を利用した復興支援としての「JDA-DAT絆プロジェクト」、高齢者と幼児を「食」でつなぐ「ほっこりふれあいプロジェクト」等、各地での防災イベントや研修会への参加による広報活動も行っています。そのほか、ウェブサイト上に、「お役立ちデータ集」として、管理栄養士・栄養士等専門職向けの解説資料や、備蓄食料品を使った簡単レシピ等、避難生活を送る人々の食生活の参考となるような資料を掲載しています。

(災害時に備えた食料備蓄 ローリングストック法)

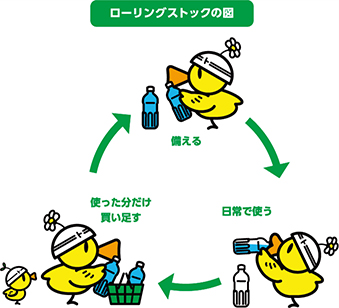

普段から少し多めに食料を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法をローリングストック法と呼びます。

大災害の発生時、公的な支援物資がすぐに届かない場合があり、最低でも3日分、できれば1週間分程度の食料を確保しておくことが望ましいといわれています。ローリングストック法は、普段の買物の範囲で取り組むことができ、買い置きのスペースを少し増やすだけで、災害発生時でも普段から食べている食料を利用でき、安心して食事をとることができます。日常的に食料として利用でき、災害時にも使える食料をローリングストックとしてバランスよく備えることが大切です。

一般財団法人日本気象協会 ローリングストックの図

一般財団法人日本気象協会では、家庭での備蓄の方法としてローリングストック法を推奨しています。一般財団法人日本気象協会は、神戸学院大学防災女子(*4)と連携し、ローリングストック法で備蓄した食料を用いて、「災害食」としてだけでなく普段からおいしく食べることができるレシピを考案するなどの活動もしています。災害時は、電気・ガス・水道などのライフラインが断絶している場合があり、平常時よりも調理条件が制限される可能性があります。カセットコンロやポリ袋等を利用し、電気・ガス・水道を極力使わずに調理できる「災害食」は、近年、新しい災害時の食事の考え方として関心が高まっています。これまでのいわゆる非常食は「開封してすぐ食べられる」ことが前提でしたが、調理することにより、備蓄する食材の幅が広がり、高齢者やアレルギーを持つ人など食事の配慮が必要な場合でも対応しやすくなるとともに、温かい食事を食べることができます。平常時も災害時も、ローリングストックした食料に「ひと手間」かけることで、美味しく栄養バランスのとれた食事が準備できます。

*1 水産養殖管理協議会(Aquaculture Stewardship Council)が管理運営する養殖に関する国際認証制度で、自然環境の汚染や資源の過剰利用の防止に加え、労働者や地域住民との誠実な関係構築を求める制度

*2 災害により住宅を失い、自ら住宅を確保することが困難な方に対して、安定した生活を確保してもらうために、地方公共団体が国の助成を受けて整備する低廉な家賃の公営住宅

*3 高密度ポリエチレン製袋に食材を入れ、袋のまま鍋等で湯せんする調理方法

*4 神戸学院大学の防災・社会貢献ユニットと社会防災学科の女子学生が、授業で学んだ知識や女性ならではのアイデアを持ち寄って「身近な防災」を実現させるため、自主的に防災啓発活動を行うグループ。地域や学校、団体等からの依頼により、防災講習会やイベントでの災害食アレンジレシピのデモンストレーション等を実施

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974